治理结构

治理结构也叫公司治理结构、法人治理结构

因不懂公司治理结构而吃亏的人太多了

- 比如新浪的创始人王志东因不懂公司治理结构被赶出了新浪

- 俏江南的创始人张兰因不懂公司治理结构被赶出了俏江南

- 乔布斯因为不懂公司治理结构,被赶出了苹果,不过乔布斯比较幸运,后期他又被请回了苹果

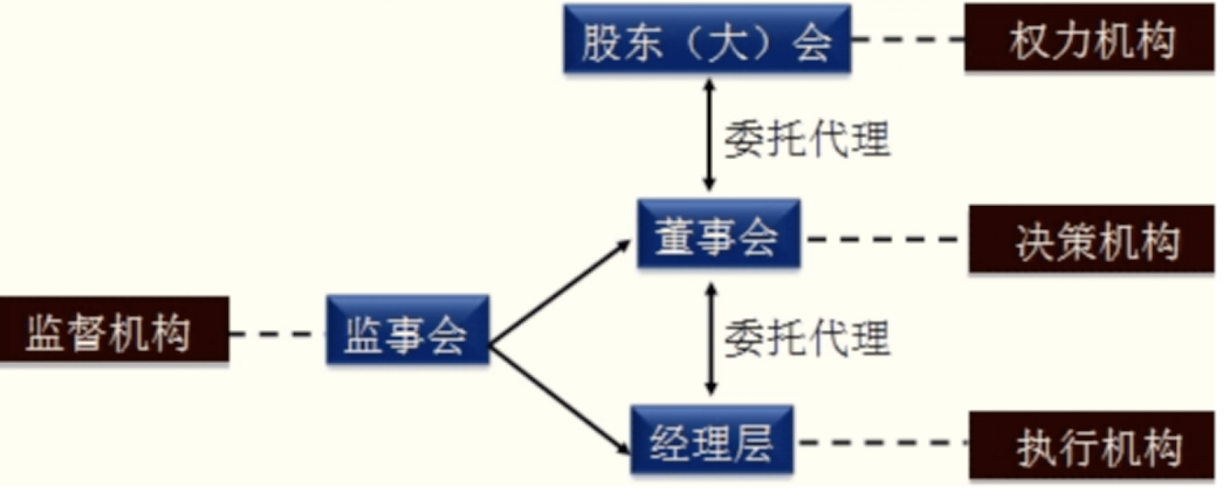

什么是治理结构呢?如下图:

公司治理结构简单的说就是关于公司最高权力分配与监督制度框架

公司治理结构主要是关于股东大会、董事会和总经理三者之间的制度架构

这三者之间是相互联系又是相互制衡的

- 股东大会是公司的最高权力机构

- 股东大会选举或任免董事和监事成员

- 公司的重大经营决策需要通过股东大会的批准才能执行

- 董事会是公司的最高决策机构

- 董事会是行使股东大会职权的常设机构

- 董事会向股东大会负责,董事会是股东大会的执行机构

- 除法律和公司章程规定的应由股东大会行使的权利之外,其他事项均可由董事会决定

- 董事会负责聘请或解聘总经理

- 总经理是公司的最高执行机构

- 公司业务执行的最高负责人

- 总经理负责招聘和解聘其他员工

- 总经理可能是董事会成员也可能不是董事会成员

- 监事会是监督机构

- 监事会和董事会平级,为股东大会负责

- 主要工作就是监督董事会和总经理的日常工作

- 所有员工由总经理任命

- 总经理由董事会任命

- 董事会成员的董事由股东大会任命

- 股东大会的决议又是由股权结构决定的

- 所以股权结构是公司治理结构的基础

股权结构在公司成立的第一天就定型了

在公司发展的过程中,虽然股权结构也会发生一定的变化,但是一般难以出现根本的变化,除非公司后期经历了多轮股权融资

在公司成立的第一天就有一个好的股权结构对以后公司的发展至关重要

创造企业之初如何设计一个好的股权结构呢?

有3个关键点 - 人、人数、股份比例

让什么样的人成为股东,不让什么样的人成为股东,这是一个事关公司生死存亡的问题

能成为股东的人至少要满足以下条件

- 核心价值观一致

- 有的股东认为诚信比赚钱重要,有的股东认为赚钱比诚信重要

- 有的股东认为创业初期应该7*12小时为公司奋斗,有的股东认为每天不应该加班

- 有的股东认为用户的利益高于股东的利益,有的股东认为股东的利益高于用户的利益

- 这样的股东在一起合作必定会闹翻

- 所以创始人在找股东之前一定要把自己的核心价值观或者企业的核心价值观先写下来

- 找股东的时候,首先考察他们的核心价值观

- 核心价值观不一致的人,其他条件再好也不能成为股东

- 因为价值观冲突,又很厉害的人,后期破坏能力更大

- 能力强且与创始人的能力互补

- 比如创始人是技术专家,那么其他股东应该是营销、管理、财务等其他领域的专业人士

- 认同公司的使命和愿景

- 也就是认同所做的事业,只有认同所做的事业才能把事情做好

- 出钱

- 不出钱的人不能成为股东

- 出钱和不出钱的人对于公司的情感和态度是不一样的

初创公司时,2-4个股东比较好

- 人数太多会导致沟通困难,沟通成本高,会降低公司效率

- 另外,创业初期创始人能找到一到两个志同道合又能力出众的合伙人已经很难了

- 如果股东人数太多,人的能力肯定会参差不齐,不利于公司发展

股份比例,初创期的公司股份一定不能平均分配,一旦遇到分歧,很难达成一致意见

初创期公司一定要有一名老大,体现在股份比例上就是股份比例大于67%,最少也要大于50%

股份大于67%,属于绝对控股,《公司法》规定修改公司章程,增加或减少注册资本,公司合并、分立、解散、变更公司形式需要股东会三分之二以上有表决权的股东通过才能形成有效的股东会决议

掌握67%的股份在表决权上和掌握100%的股份效果是一样的,可以决定公司各项重大事务

股份大于50%,属于相对控股,除了修改公司章程、增加或减少注册资本、公司合并、分立、解散、变更公司形式这些事项不能决定之外其他公司一般事务都可以决定,因为一般事项的股东会决议只需要股东所持表决权过半数通过即可

因此,持股比例在50%以上即可控制公司日常运营事务

在创业初期还是需要集权的,这个时候不需要民主,因为这个时候创始人的水平基本就是公司的最高水平

创始人虽然也会犯错误,但是相对于集体来讲,犯错误的概率反倒更低

按照这3个关键点去做,公司的股权结构就是优秀的,但是即使创业初期有了一个好的股权结构也还不够

创始股东之间还应该签一份股东协议,至少包括以下内容

- 明确公司的使命、愿景、核心价值观

- 明确股东的分工和考核,股东可能因为很多种原因无法对公司做出预期的贡献

- 因此股权比例固定不变,或者股东永远不退出公司,这都会给其他股东造成影响,而且会导致公司融资不顺畅

- 所以,考核要与股权比例的变动挂钩

- 约定公司的决策机制,什么样的事情,该怎么决策

- 一旦形成决策,所有人必须执行

- 公司决策上容易出现2个问题

- 要么是没有约定决策机制,一旦出现分歧无法决策

- 要么就是按决策机制决策了,但是有人不遵守决策

- 这两种情况对公司的危害都非常大,必须要在协议中约定清楚

- 约定股东退出机制,退出机制必须事先约定好

- 退出的主要情况大致如下

- 对公司未来的发展有严重的分歧

- 没有达到预期的贡献

- 违反了公司红线

- 丧失行为能力

- 股东退出时,股权转让,可以是有偿的,也可以是无偿的

- 有偿的话,建议在股权协议中明确有偿的标准,这个不能等到散伙的时候再谈

- 退出的主要情况大致如下

- 约定竞业禁止

- 每个股东都要与公司签署劳动合同、保密协议、竞业禁止协议

- 竞业禁止协议要严格,这样公司才不会多一个未来的竞争对手

公司章程 - 公司的宪法,在法律允许的范围内,可以自由约定的内容很多

但是在现实中,工商局会提供标准模板的公司章程,不给自由约定内容的章程进行登记

另外公司章程制定以后,变更登记也比较麻烦

公司章程里的内容并不能满足公司的实际需求时,可以通过股东协议来约定补充条款

我们可以把股东协议看作公司章程的补充法律条款

每个公司都可以根据自己的情况来签订股东协议

股东协议的内容如果有与公司章程有冲突的,如果相关方都是股东的话,以股东协议为主

在企业的创始阶段,公司治理结构一般是不完善的

对于有限责任公司最常用的做法是不设立董事会,只设执行董事一名

执行董事可以兼容总经理,执行董事的职责可以由股东协议来明确

在创业初期,执行董事和总经理建议都由创始人担任

当公司进入快速发展阶段以后,公司的规模也会快速扩大,需成立董事会

董事由股东会选出,董事长由董事会选出

总经理由董事长提名,并报董事会批准

有了董事会和总经理的分权制衡以后,企业因一个人的错误而导致失败的概率会大幅降低

乐视暴雷和乐视控股的治理结构不完善有很大的关系,贾跃亭持股92%,完全掌控了乐视控股的股东大会

完全掌控了股东大会,自然也就完全掌控了乐视控股的董事会

然后再通过董事会任命自己为CEO实现对乐视控股的掌控

这样贾跃亭就把乐视控股的战略和执行大权高度集中在自己身上

高度集权的有点是能提高公司的效率,缺点是容易因为个人错误而毁掉公司

过度集权的治理结构对公司来讲不是好事,乐视就是例子

但创始人的股份过少也不是好事,很容易被董事会赶出公司,苹果的乔布斯,新浪的王志东就是例子

创始人的股份如果很少该如何通过治理结构的设计来保护自己的权益呢

这方面阿里巴巴和京东做的比较好,阿里巴巴通过合伙人制度

马云及其创始人团队以不到20%的股份就控制了阿里巴巴董事会

这样就能确保阿里巴巴的创始人团队能够掌控阿里巴巴

马云只有7.8%,蔡崇信只有3.2%,两人加起来也就11%,创始人股份太少

股份少了意味着对股东大会的控制弱,容易失去对董事会的控制权,这样是不利于公司治理的

于是阿里巴巴制定了合伙人制度,主要是指阿里巴巴过半的董事会成员必须经阿里巴巴合伙人提名后由股东大会投票通过

阿里巴巴的合伙人制度本质是保证马云等创始人团队以很少的股份控制董事会

阿里巴巴的合伙人制度是对阿里巴巴股权结构分散的一种补救机制

虽然它看似侵犯了其他股东的权益,却能给其他股东带来更大的利益

整体来讲,阿里巴巴的治理结构是很优秀的

下面我们来看下刘强东是如何通过治理结构的设计掌控京东的

2014年京东上市的时候,刘强东及其管理层持有京东23.7%的股份

刘强东个人持有18.8%的股份,这个股份比例远不到50%

京东上市前,京东的董事会成员只有刘强东和李徐福(刘强东的人)两人

这意味着刘强东在京东上市前100%掌控了京东的董事会

根据京东的招股书,在京东发行上市前,京东有11家投资人将其投票权委托给了刘强东行使

刘强东持股只有18.8%,却拥有51.2%的投票权,换句话说,这11家投资人的投票权被刘强东给剥夺了

不过按照协议,在京东上市后,11家投资人委托给刘强东的投票权将全部被收回

此时腾讯已经是京东第2大股东,持股和刘强东差不多

腾讯联手任何一家投资人,都有可以把刘强东从京东赶走的可能,刘强东就会重蹈张志东和乔布斯的结局

于是京东的AB股架构就出现了

京东股票

- A序列普通股 - 机构投资人

- 每股只有一个投票权

- B序列普通股 - 刘强东持有23.1%股权,含其代持的4.3%激励股权

- 每股有20个投票权

这样实行AB股计划后,虽然投资人会收回此前委托给刘强东的投票权

但通过AB股1比20的投票权制度设计,刘强东掌控的投票权却远远超过了原来的51.2%,达到了80%以上

虽然现在腾讯已经是京东的第一大股东,但是腾讯在京东基本没有话语权

刘强东虽然自己只有不到20%的股份,却牢牢掌控着京东的未来

不光如此,刘强东后期还可以随心所欲的减持套现,哪怕减持4分支1的股份,刘强东依然拥有大于50%的投票权

当公司还是小公司的时候,决定创始人命运的是商业模式和团队

当公司变成大公司的时候,决定创始人命运的是公司治理结构